-

7 - Les andinistes

7

Comme j’étais enregistrée au Consulat de France à Buenos Aires, je reçus ma carte électorale. En mai 1981, j’allai voter à l’unique bureau de vote de la capitale, dans l’Ambassade de France. Elle se situe sur l’avenue 9 de Julio, en plein centre, non loin du consulat. Au bout de cette avenue, en contrebas, se trouve un immeuble construit par Fiat, une tour ronde pleine de fenêtres carrées, que les porteños, rigolards, surnomment el rulero, le bigoudi. Par contre l’Ambassade française est un petit manoir 19ème, maintenant au milieu des gratte-ciels. En montant les majestueux escaliers, j’observai les employés. Internet n’existait pas encore, mais avec le décalage horaire, le personnel giscardien connaissait déjà les premières estimations. Leur mine déconfite me renseigna dès l’arrivée sur le probable résultat, hi hi ! Mon pas se fit malicieux dans l’escalier d’honneur. Ce n’est pas si souvent qu’on a l’occasion de rigoler à l’Ambassade !

Cela faisait quatre ans bien sonnés que j’avais arrêté mes études, BTS en poche. Et je commençais à me dire que les cours me manquaient. Moi qui en avais ras le bol des études, à l’époque… J’avais fait le calcul des années passées à lustrer les bancs avec mes fonds de culotte, depuis la maternelle… Impressionnant. Mais le milieu professionnel est pauvre, intellectuellement. Habituée à un chaudron bouillonnant en permanence, les idées neuves me manquaient. Qu’à cela ne tienne, j’allai m’inscrire aux cours du soir de la Universidad del Salvador (privée, il fallait payer), filière linguistique.

La classe était peu chargée, nous étions une quinzaine. C’est là que j’appris qu’une phrase était composée d’un sujet et d’un prédicat. Des années d’études en France et jamais entendu parler de prédicat. Apparemment, c’était tout le reste de la phrase. Bon. Parfois le vacarme d’étudiants restés dans le couloir traversait la porte fermée. Je m’attendais à ce que le professeur, comme en France, sorte les pourrir. Mais non. Il continuait son cours, imperturbable. En parlant avec les autres étudiants, je me plaignis du prix du trimestre. Ils me conseillèrent, comme je n’avais aucune intention de passer des examens, de continuer à venir et d’arrêter de payer. Ce que je fis, sans être inquiétée de l’année.

Ce fut l’époque où je rencontrai par hasard des alpinistes. Plutôt, des andinistes. Forcément. Le ski et la montagne avaient longtemps occupé mes vacances en France. Je rejoignis le Club Andino Buenos Aires. En ville et en plein milieu de l’une des plus grandes plaines du monde, la pampa, il n’y a rien à grimper. Pour s’entraîner, aucune paroi artificielle d’escalade non plus. Alors on allait le samedi à un mur près d’un pont sur l’avenue General Paz, et on s’entrainait à l’escalade.

Nous fîmes un voyage à Córdoba, à la Sierra de los Gigantes, pour aller grimper. Le voyage se fit dans la remorque d’un camion, fermée, sans aucune fenêtre. Je n’ai rien vu du paysage avant de descendre à l’arrivée. Je ne me rappelle plus combien d’heures nous fumes enfermés là-dedans. Les andinistes buvaient du maté, la boisson nationale. A mon arrivée en Argentine, d’entrée on m’en avait dégoutée, en me faisant boire une gorgée d’un maté amer et brûlant. Pendant des années j’ai décliné l’offre, jusqu’à ce que je travaille dans le tourisme et que j’en prépare pour mes camarades chauffeurs de bus… mais c’est une autre histoire. Pour passer le temps, les voyageurs jouaient aux cartes, un jeu appelé truco. Ils s’amusaient énormément. J’essayai un moment de comprendre, en vain. D’abord, ça se joue avec des cartes espagnoles, dont je ne connaissais pas la valeur. Ensuite, je n’ai jamais compris les règles. Cela fait que, malgré mes dix ans dans le pays, je ne peux me targuer d’être une véritable Argentine : je ne sais pas jouer au truco.

Pendant l’été, le Club Andino Buenos Aires organisa un stage de glacier. Au pied de l’Aconcagua. Je pris l’avion jusqu’à Mendoza, charmante ville où pour la première fois je vis des platanes en Argentine – je découvris ainsi que les platanes me manquaient –, et des gens qui lavaient le trottoir devant leur porte au balai brosse de chiendent. J’y passai une journée dans une chaleur étouffante, et pas de clim dans la chambre d’hôtel, juste un ventilateur qui remuait de l’air chaud. Je décidai de sortir découvrir la ville. Je ne fis pas 50 mètres dans la rue. Une immense fatigue me tomba dessus, je ne marchais pas, je me trainais. Je fis demi-tour et passai le reste de la journée au lit. J’appris plus tard que j’avais été la proie du viento zonda, un vent chaud qui descend de la cordillère, et qui vous aplatit une bonne femme en cinq minutes.

Le lendemain j’arrivai en car au point de ralliement, une caserne. Les militaires nous prêtaient des mules qui amenaient les victuailles pour un mois au pied du glacier. Nous avions trois jours de marche d’approche. Quand les autres me virent les chaussures de montagne aux pieds, ils me conseillèrent de mettre des baskets, sinon j’allais attraper des ampoules. Bien m’en prit.

On s’enfonça dans une vallée sèche et désertique, des pierres, des pierres, des pierres, et un cours d’eau de fonte de glacier au milieu. Chez nous, dans nos montagnes de poupée, tout est balisé, aménagé, léché, facilité par des générations de montagnards. Dans les Andes, non. Lorsqu’il fallut traverser le cours d’eau, il n’y avait pas de pont. On chercha un endroit large, où le courant était moins fort. L’un des responsables, surnommé Colores parce qu’il était roux, traversa le premier, corde en main. Un à un, on se mit à l’eau, encordés, face au courant, appuyés en avant sur le piolet. Quand ce fut mon tour, mon pied glissa et je fus roulée par le courant, la tête sous l’eau. N’étaient les cordes, je ne sais pas ce qui ce serait passé.

La première nuit se déroula dans une case de terre battue que l’on appelait refuge. Les mules étaient en retard. Tout le comestible dont nous disposions était un sac d’oignons.

On dîna donc chaud, le quart rempli d’une tisane d’eau de fonte de glacier et d’oignon bouilli dedans. La deuxième nuit on monta les tentes. Nous fûmes réveillés en pleine nuit par un bruit de ferraille. Les guanacos (lamas à pelage ras) farfouillaient dans les marmites restées dehors. Le troisième jour on attaqua le glacier.

On dîna donc chaud, le quart rempli d’une tisane d’eau de fonte de glacier et d’oignon bouilli dedans. La deuxième nuit on monta les tentes. Nous fûmes réveillés en pleine nuit par un bruit de ferraille. Les guanacos (lamas à pelage ras) farfouillaient dans les marmites restées dehors. Le troisième jour on attaqua le glacier.

Notre campement de base, un nunatak, (terme esquimau qui désigne un ilot de roche au milieu d’un glacier) se situait à près de 4500 m d’altitude. De là nous avions l’embarras du choix d’escalader, par les glaciers, les sommets environnants, dont le plus imposant, l’Aconcagua, mesure presque 7000 mètres.

Les glaciers des Andes, lorsqu’ils sont à plats dans la vallée, ne sont pas lisses. Ne vous imaginez pas une Mer de Glace comme à Chamonix. Les glaciers andins sont composés de langues verticales de glace, que les andinistes appellent penitentes, des pénitents, à cause de leur forme de capuchon pointu comme on en voit dans les processions en Espagne. Ils ont entre 80 cm et 1,50 m de haut.

Et ils ralentissent considérablement la marche. Il faut les enjamber, les contourner, monter par-dessus, glisser en bas, recommencer au suivant, à chaque pas. Depuis notre camp de base, nous avions fait, à force de passer et de taper dedans à coups de piolet, un chemin libre de pénitents, qui s’ouvrait en plusieurs branches allant vers les différents sommets. Pour retrouver notre autoroute lors du retour, dans cette mer de pénitents, nous avions accroché du papier hygiénique rose sur le haut de pointes de glace. Quel plaisir de pouvoir marcher normalement, avec nos crampons !

Et ils ralentissent considérablement la marche. Il faut les enjamber, les contourner, monter par-dessus, glisser en bas, recommencer au suivant, à chaque pas. Depuis notre camp de base, nous avions fait, à force de passer et de taper dedans à coups de piolet, un chemin libre de pénitents, qui s’ouvrait en plusieurs branches allant vers les différents sommets. Pour retrouver notre autoroute lors du retour, dans cette mer de pénitents, nous avions accroché du papier hygiénique rose sur le haut de pointes de glace. Quel plaisir de pouvoir marcher normalement, avec nos crampons !Je faisais équipe avec Patricia, sous la tente et en escalade.

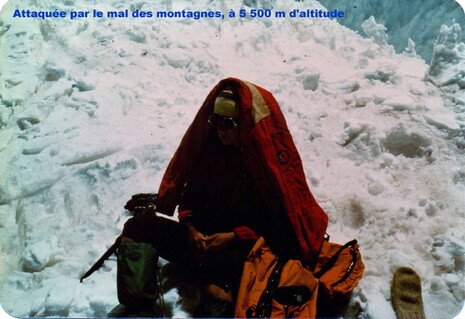

A ces altitudes, il suffit d'un rien pour que le manque d’oxygène vous essouffle. Même en dormant dans mon duvet, je me réveillais souvent avec la sensation de manquer d’air. Dès que nous dépassions les 5000 mètres, la puna m’attaquait. La puna, terme quechua pour el soroche, le mal des montagnes. On connait rarement ça, chez nous, les altitudes ne sont pas assez élevées. D’aucuns disent que la composition de la roche y est aussi pour quelque chose. Cela vous étreint le tour de la tête en une ceinture qui serre, qui serre, et vous ne savez plus comment vous vous appelez.

Le seul remède : redescendre. Ou bien mâcher quelques feuilles de coca, comme le font les Boliviens et les Argentins du Nord. Mais ce n’était ni dans la culture ni dans les bagages du Club Andino. Des années plus tard j’eus l’occasion de recourir à ce remède, près de la frontière avec la Bolivie. C’est vrai que ça calme.

Tout le monde fumait, à l’époque. Les paquets de cigarettes furent rapidement épuisés. J’avais prévu le coup, et emporté du tabac à rouler. Je fus bientôt la seule à avoir de quoi fumer. J’en fis bien volontiers profiter les copains et les copines. On se retrouva quand même à court, non pas de tabac, mais de papier à rouler. Chaque fin de repas devint alors un concours Lépine pour arriver à confectionner une cigarette :

papier hygiénique, –ça ne collait pas –

journal – dégueulasse –

pipe avec une boite de pellicule photo – Tu veux t’empoisonner aux vapeurs de plastique ? –.

Finalement, le moins pire c’étaient les emballages en carton des spaghettis. On fumait autant de carton que de tabac, en rigolant de la tête de celui qui fumait en face. « – Tu t’es pas vu ! »

Nous passâmes trois semaines de soleil radieux au milieu des glaciers, à nous laver les dents et le bout du nez dans des flaques entre deux penitentes. L’altitude à laquelle nous étions maintenait l’air à une température basse. Nous ne quittions jamais nos pulls au plus chaud de la journée.

Le stage terminé, l’autobus nous redescendit à Mendoza. Au fur et à mesure que le car s’enfonçait dans la chaleur de la vallée, une odeur commença à planer dans l’habitacle. Quinze garçons et filles pas lavés et transpirés depuis trois semaines !

Les Argentins sont extrêmement sensibles aux odeurs corporelles. Peut-être un héritage des Indiens, qui, hiver comme été, au nord comme au Sud, se plongeaient dans une rivière tous les matins. Nous, les Français, avons la réputation d’être sales et de sentir mauvais. Elle n’est pas surfaite. Remettre un vêtement qui a une odeur de transpiration ne gêne pas la plupart de nos compatriotes. En Argentine, c’est impensable. Même dans les climats chauds, au Nord, on se lave et on se change autant de fois par jour que nécessaire. Jamais dans le métro ou l’autobus vous ne sentirez d’autre odeur que celle du savon, quelle que soit la classe sociale.

D’ailleurs, cela donne lieu à d’étranges comportements (pour un Français). Par exemple, vous avez des visites chez vous. Vous convenez de sortir boire un verre ou manger dehors.

« – Vamos ? (On y va ?)

– Me tengo que bañar. (Il faut que je prenne une douche) »

Argument imparable, excuse magique : les visiteurs attendent de bon gré que vous sortiez de la salle de bains.

Donc, dans ce car qui s’enfonçait dans la vallée vers Mendoza, ça cocotait dur. Comme nous étions tous dans le même cas, cela faisait rire, un peu jaune, avec de grands coups de gueule demandant une douche, por faaaavor, tout de suite, je me supporte plus !

La douche que je pris en arrivant à l’hôtel fut l’une des plus longues de ma vie. Un délice. On se retrouva au restaurant, en terrasse, dans la tiède nuit mendosina, où pour la première fois les filles avaient sorti les jupes et les débardeurs. On réclamait notre pierre, pour s’asseoir manger. On va pas y arriver avec des chaises ! Ce soir là le restaurateur fit fortune : d’abord nous étions nombreux, ensuite chacun et chacune mangea comme quatre. Jamais ne n’ai mangé autant, avec autant de plaisir. Et je tombai comme une masse sur un lit moelleux, sans me demander où j’avais mis la lampe électrique.

Musique :

"Que vivan los estudiantes", paroles et musique de Violeta Parra (Chili), interprétée par Mercedes Sosa (Argentine)

"Balderrama", (zamba) Mercedes Sosa

Retour à l'accueil : http://francaise-argentine-annees-80.eklablog.com/accueil-c25172676 Tags : Elections françaises 1981, Andinisme sur l'avenue Général Paz, Córdoba Sierra Gigantes, Aconcagua, puna, pénitents, Mendoza

Tags : Elections françaises 1981, Andinisme sur l'avenue Général Paz, Córdoba Sierra Gigantes, Aconcagua, puna, pénitents, Mendoza

-

Commentaires

Sandra Fierro